键盘的扩展芯片解密

芯片解密键盘是一种重要的人机交互工具,由若干个按键组成。用户可以通过键盘向单片机系统发送命令要求,以控制单片机系统的工作。

键盘包括编码键盘和非编码键盘两种。编码键盘带有能够自动识别按键的硬件电路,当按键被按下闭合时,硬件可以提供按键的编号(也被称“键值”),这种键盘使用方便,但是硬件复杂,价格相对较高。非编码键盘不附带按键识别电路,需要利用程序识别被按下的按键。非编码键盘硬件简单,价格相对较低,在单片机系统中应用较多。

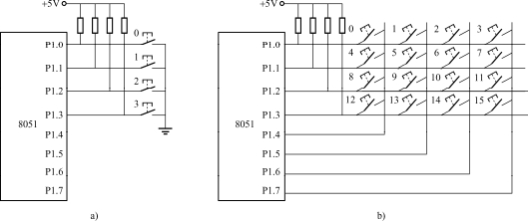

非编码键盘有独立式和矩阵式(或行列式)两种结构,如图5-35所示。本节将介绍这两种非编码键盘的工作原理和使用方法。

图5-35非编码键盘的结构

a)独立式键盘的结构b)矩阵式键盘的结构

1.独立式键盘

如图5-35a所示,在独立式键盘中,每个按键的一端独立地连接到单片机的一个I/O引脚上,另一端接地。按键没按下时,按键两端不导通,单片机的I/O引脚为高电平;按键按下时,按键两端导通,单片机I/O引脚接地为低电平。因此,可以利用与按键相连的单片机I/O引脚电平状态判断按键是否被按下,即低电平表示按键按下,高电平代表按键抬起。例如,在图5-35a中,编号为1的按键两端分别与单片机的P1.1和地相连,若1号键没有按下,则其两端不导通,此时P1.1引脚为高电平;若1号键被按下,则其两端连通,P1.0引脚经过按键后接地,为低电平。

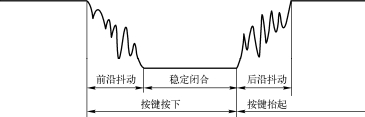

芯片解密在按键检测时,需要特别注意的是,机械式按键按下时,其开关触点会产生短暂、轻微的弹跳和抖动,造成短暂的开关闭合不稳定,使得其引脚电平也不稳定,如图5-36所示。另外,一般的误操作(如按键被误碰或键盘受到了较大的振动和干扰等)也会造成按键引脚电平不稳定。为了避免将按键误操作当作按键按下,通常键盘处理程序会在每次检测到按键引脚低电平后,调用一段延时约10ms(该时长可以根据实验结果进行调整)的延时程序,延时结束后再次进行按键引脚电平的判断,如果延时后引脚电平依然是低电平,则认为按键确实被按下了,否则认为之前的按键引脚低电平是按键误操作等干扰因素造成的。

图5-36按键按下过程中的引脚电平变化

一般来说,非编码键盘的键盘处理程序包含以下几个步骤:

(1)判断有无按键按下

根据按键引脚电平,判断是否有键按下。若按键引脚电平是高电平,则无键按下,程序退出;否则,进入下一个步骤。

(2)延时去抖

调用延时时长约为10ms的延时子程序,以消除按键机械抖动可能引起的误判。该延时子程序通常被称为延时去抖子程序。

(3)再次判断有无按键按下

检测按键引脚的电平。若为高电平,则步骤(1)的“有键按下”判断是由干扰造成的,程序退出;否则,确实有按键被按下,进入下一个步骤。

(4)确定被按下按键的键值

预先对键盘上的所有按键进行编号。每个按键被按下都会使得与该按键相连的单片机引脚为低电平,由此可以确定被按下的是哪一个键,并记录按键的编号。

(5)等待按键抬起

与步骤(1)和(3)相似,通过按键引脚的电平判断是否有键按下,若为低电平,则继续重复检测引脚电平;否则,无键按下,即被按下的按键已经抬起,可退出键盘处理程序。

2.芯片解密矩阵式键盘

独立式键盘的每个按键都占用一个单片机引脚,随着按键数增多,所占用引脚也增多。因此,按键较多时,不宜采用独立式键盘,而可以使用图5-35b所示的矩阵式键盘。下面将以图5-38为例,讲解矩阵式键盘的工作原理。

图5-38所示为4×4的矩阵式键盘,由4行(R0~R3)和4列(C0~C3)组成。第0行(R0行)、第0列(C0)键的键值为0,第0行(R0行)、第1列(C1)键的键值为1,依此类推;第1行(R1行)、第0列(C0)键的键值为4,第1行(R1行)、第1列(C1)键的键值是5,依此类推。由此可知,对于4×4的矩阵式键盘,其第i行、第j列的键的键值为i×4+j;同理,对于m×n(m为行数,n为列数)的矩阵式键盘,其第i行、第j列的键的键值为i×n+j。

芯片解密

芯片解密